電子インボイスと電子帳簿保存法との関係について

電子インボイスとはなんでしょうか?

電子帳簿保存法とどのような関係があるのでしょうか?

電子インボイス(デジタルインボイス)とは,会計・業務システムベンダーなどの民間とデジタル庁との官民連携で導入が進められている,請求情報をやり取りするための「標準仕様」をいいます。

同じ「インボイス」という言葉をつかっていますが,消費税のインボイス制度と電子インボイスとは,厳密には別のものです。

しかし,電子インボイスは消費税法の要件を満たすように設計されているため,消費税インボイス制度における「適格請求書」としても利用することができます。

その際,法令の要件を満たすように保存しておく必要があります。

電子インボイスとは?

電子インボイスは電子データで交付する請求書のことです。

電子インボイスの日本標準仕様のベースとして採用されているのがPeppol(Pan European Public Procurement Online)です。Peppol(ペポル)とは、電子文書をネットワーク上でやりとりするための「文書仕様」「ネットワーク」「運用ルール」のグローバルな標準仕様です。

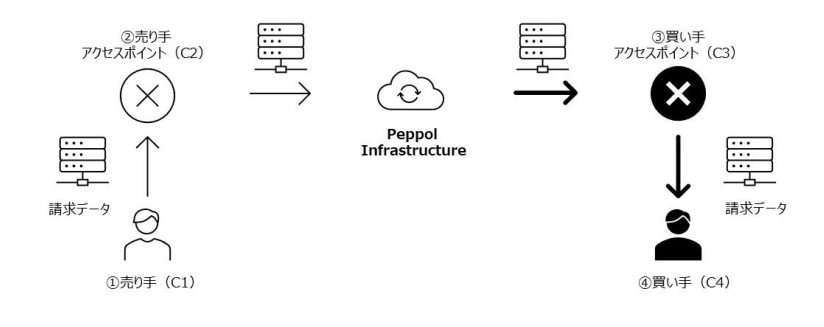

Peppolのネットワークは,「4コーナー」モデルと呼ばれるしくみが採用されています。請求に係る情報を,売り手のシステムから買い手のシステムに対して,人を介することなく直接データ連携するしくみです。その際,売り手と買い手のシステムの違いは問われません。

Peppolのネットワーク上の利用登録を行えば,Peppolを利用している事業者との間で電子インボイスの授受ができるようになるのです。

電子インボイスと消費税のインボイス制度の関係は?

このPeppoleのしくみを利用した電子インボイスは消費税法の要件を満たすように設計されているため,消費税インボイス制度における「適格請求書」としても利用することができます。その場合,電子インボイスは紙の「適格請求書」に代わって提供される電磁的記録と位置付けられます。

法令の要件を満たす方法で電子インボイスを保存することで,消費税の「仕入税額控除」の適用を受けることが可能になります。

電子インボイスと電子帳簿保存法の関係は?

この電子インボイスの保存について,2024年1月から完全義務化される「電子帳簿保存法」との関係が気になるところです。

詳しくは,Webコラムで解説しています。ご笑覧いただけますと幸いです。

「電子インボイスは義務化される?電子インボイスと消費税インボイス制度の関係と今後の課題について解説。」

税務・会計・経営のことなら、たけだ税理士事務所にご相談ください。

たけだ税理士事務所は、クリエイティブに関わる多様な事業形態に対応し、「5つの支援」を主軸とした、税務・会計・経営の総合アドバイザリーサービスを行っています。